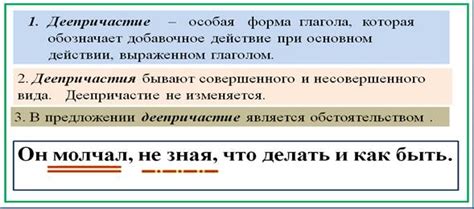

Деепричастие – одна из грамматических категорий русского языка, которая служит для выражения действия или состояния, обладает чертами и принципами использования, сходными с причастием и наречием. Определить деепричастие в предложении может быть непросто, поскольку его форма совпадает с формой причастия и иногда соотносится с формой наречия. Однако, существуют определенные правила и признаки, которые помогут вам сделать правильное определение.

Одним из основных признаков деепричастия является наличие предлога "с" перед глаголом. Такой конструкцией указывается субъект деепричастия, то есть лицо, совершающее действие. Например: "Сидя на скамейке, он читал книгу". В данном случае, деепричастие "сидя" указывает на способ, которым он занимался чтением книги.

Кроме того, деепричастие часто выражает одновременность или причинно-следственную связь с основным действием в предложении. Например: "Увидев солнечный закат, она почувствовала счастье". В этом предложении деепричастие "увидев" указывает на причину или событие, которое вызвало почувствованное счастье.

Как определить деепричастие: правила и признаки определения

Определить деепричастие можно по нескольким правилам и признакам:

| Правило/Признак | Описание |

|---|---|

| Совпадение с основным глаголом | Деепричастие имеет форму, совпадающую с основным глаголом и добавленным к нему суффиксом -в, -вши, -ши. |

| Обозначение действия | Деепричастие может быть использовано в предложении для обозначения выполненного действия. |

| Обстоятельство | Деепричастие может выражать обстоятельство действия или состояния, указывая на время, место, причину или цель. |

| Описание субъекта | Деепричастие может описывать субъект действия, указывая на его свойства, состояние или характеристику. |

Зная эти правила и признаки, можно определить деепричастие в предложении и используя его в правильной форме для передачи нужного значения. При изучении русского языка важно усвоить эти правила, чтобы грамотно и точно выражать свои мысли.

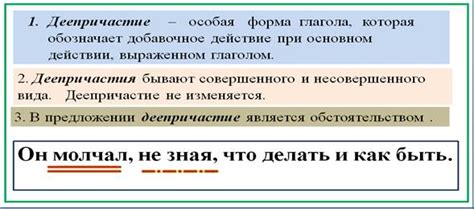

Понятие и особенности деепричастия

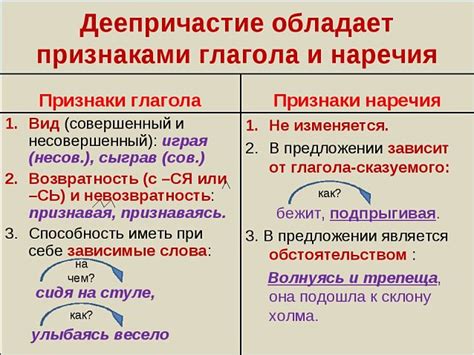

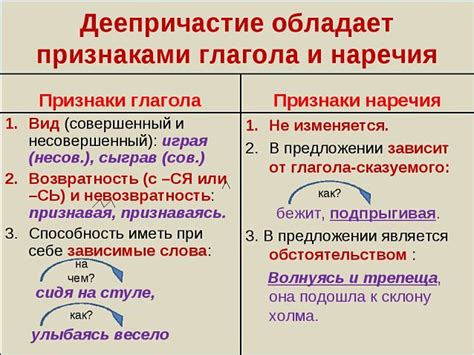

Основными признаками деепричастия являются:

- двуглавость – деепричастие сочетает в себе глагольные и наречные признаки;

- активность – деепричастие, в отличие от причастия, означает действие, которое осуществляется в настоящем, будущем или прошедшем времени;

- несовершенность – деепричастие показывает действие в процессе, которое ещё не завершено;

- обстоятельственность – деепричастие выступает в предложении в качестве обстоятельства, описывая действие или происходящее событие;

- изменяемость – деепричастие может менять свою форму в зависимости от рода, числа и времени действия;

- сочетаемость – деепричастие может сочетаться с глаголами, прилагательными и наречиями, образуя сложные глагольные составы или обстоятельства.

Определять деепричастие можно по окончанию и суффиксам, которые свойственны этой части речи. Как правило, они заканчиваются на -а, -я, -рши, -вши и т. д. Для установления признаков деепричастия также нужно обратить внимание на его функцию в предложении и смысловую нагрузку.

Формы и образование деепричастий

Деепричастия образуются от глаголов по определенным правилам. Рассмотрим эти правила и основные признаки образования деепричастий.

- Деепричастия настоящего времени образуются от инфинитива при помощи окончания -а (-я) или -ясь.

- Например: работая, уча.

- Деепричастия прошедшего времени образуются от формы прошедшего времени глагола при помощи окончаний -в (-вши, -вшись), -вав (-вавши, -вавшись).

- Например: прочитав, увидев.

- Деепричастия будущего времени образуются от формы будущего времени глагола при помощи окончания -в (-вши).

- Например: прибегнув, обратившись.

- Деепричастия страдательного залога образуются от страдательной формы глагола с помощью окончания -м (-мши).

- Например: прочитанный, увиденное.

- Деепричастия от глаголов движения образуются от форм движения с помощью суффикса -в.

- Например: бегущий, идущего.

Также стоит отметить, что деепричастия могут изменяться по родам и числам, так как они сохраняют формы прилагательного. Например: работающий, работающая, работающие.

Использование деепричастий в предложении обогащает его смысл и создает более выразительное выражение действия или состояния.

Синтаксическая роль деепричастия в предложении

Синтаксическая роль деепричастия в предложении может быть различной:

- Обстоятельство

Деепричастие может выступать в роли обстоятельства, указывая на обстоятельства выполнения действия. Например:

- Пришедший дождь заставил людей укрыться под крышей.

- Глядя на звезды, она мечтала о будущем.

Деепричастие может уточнять значение существительного или глагола в предложении. Например:

- Путешествуя по разным странам, мы познакомились с разными культурами.

- Он прочитал книгу, отдыхая на пляже.

Деепричастие может присоединяться к другому члену предложения, образуя сложное сказуемое. Например:

- Он стоял, задумавшись.

- Работа была выполнена, несмотря на трудности.

Деепричастие может выступать в роли основного члена предложения. Например:

- Сидеть без дела нельзя.

- Бегать по утрам полезно для здоровья.

Таким образом, синтаксическая роль деепричастия в предложении зависит от контекста и смысла, в котором оно используется, и может быть обстоятельством, уточнением, частью сложного сказуемого или основным членом предложения.

Указатели наличия деепричастия в тексте

Определить наличие деепричастия в тексте можно, обращая внимание на несколько признаков и особенностей употребления данной грамматической формы:

1. Форма глагола. Деепричастие имеет свою специфическую форму, отличную от форм причастия и инфинитива. Оно изменяется по роду, числу и падежу, например: говорящий, объясняя, работающего и др. Обратите внимание на окончания и форму слова, чтобы определить, является ли оно деепричастием.

2. Синтаксическая роль. Деепричастие чаще всего выступает в роли обстоятельства, как дополнение к действию или событию. Оно может указывать на образ, время, причину, цель, условие или обстоятельство, связанное с главным глаголом или событием. Внимательно анализируйте фразу, чтобы понять, какую функцию выполняет слово в контексте.

3. Значение. Деепричастие обычно выражает одновременность событий и действий или относительность, часто описывая одну активность, происходящую во время другой. Обратите внимание на значение слова и его отношение к другим частям предложения, чтобы определить, является ли конкретное слово деепричастием.

4. Связь с глагольной формой. Деепричастие обычно связано с определенной формой глагола, выступая в роли его усиления или продолжения. Оно может указывать на действие, которое происходит одновременно, а также на повторение или последствия глагольного действия. Учитывайте контекст и отношение деепричастия к глаголу, чтобы определить его наличие и функцию в предложении.

Анализируя эти указатели и признаки, можно более точно определить наличие деепричастия в тексте и правильно его интерпретировать.

Способы определения деепричастия в предложении

Определение деепричастия может осуществляться по ряду признаков:

- Формальный признак – окончание деепричастия при согласии с подлежащим в числе и роде.

- Семантический признак – значение деепричастия, которое может быть дополнительным или модифицирующим.

- Синтаксический признак – наличие деепричастия в предложении, его связь с другими членами предложения.

Формальный признак определения деепричастия заключается в его окончании. Обычно деепричастия имеют окончания -а/-я при наличии в предложении согласных в подлежащем, -в/-вши при наличии в подлежащем гласных.

Семантический признак связан с значением деепричастия. Это может быть дополнительное действие, выражение причины, условия, способа выполнения действия и другие значения, которые зависят от контекста и значения главного глагола в предложении.

Синтаксический признак определения деепричастия заключается в его связи с другими членами предложения. Деепричастие, как правило, может выполнять функцию обстоятельства или составной части сказуемого, оно может зависеть от существительного в предложении.

Таким образом, определение деепричастия в предложении требует анализа не только его формы, но также контекста и смысла предложения. Комбинация формальных, семантических и синтаксических признаков позволяет определить деепричастие и правильно использовать его в речи.

Семантические признаки деепричастия

Основные семантические признаки деепричастия включают:

- Время действия. Деепричастие может указывать на прошедшее, настоящее или будущее действие. Например: "Услышав шум, она испугалась" (прошедшее действие), "Встретившись с ним, я понял, что он изменился" (настоящее действие), "Уйдя отсюда, я обязательно вернусь" (будущее действие).

- Причина или обстоятельство. Деепричастие может указывать на причину, почему происходит действие в главном предложении. Например: "Начав работать рано утром, она успела сделать все дела" (причина действия), "Спрыгнув с дерева, он ушиб колено" (обстоятельство действия).

- Сопутствующие действия. Деепричастие может указывать на дополнительные действия, происходящие одновременно с действием в главном предложении. Например: "Смеясь, они продолжали танцевать" (действие, сопутствующее главному), "Пиша веселым письмом, он развлекал друзей" (действие, сопутствующее главному).

- Способ выполнения действия. Деепричастие может указывать на способ, которым выполняется действие в главном предложении. Например: "Утверждая свою позицию, он говорил решительным и уверенным голосом" (способ выполнения действия).

- Неожиданность или контраст. Деепричастие может указывать на неожиданный или контрастный элемент в предложении. Например: "Придя домой, он обнаружил, что все изменилось" (неожиданность), "Уйдя без слов, она оставила его в полном недоумении" (контраст).

Знание семантических признаков деепричастия поможет в правильном понимании и использовании этой грамматической формы в русском языке.

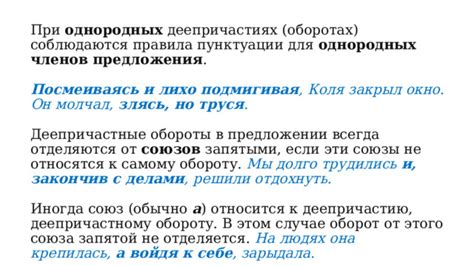

Правила пунктуации при использовании деепричастий

Деепричастия, как особая форма глагола, требуют соблюдения определенных правил пунктуации при их использовании в предложениях. Вот основные правила пунктуации, относящиеся к деепричастиям:

1. Разделительные запятые перед и после деепричастия. Если деепричастие в предложении необходимо отделить запятыми от основной части предложения, это делается по следующим правилам:

- Если деепричастие является неотделимой частью наречного обстоятельства, оно отделяется запятыми от других частей предложения. Например: «Закончив работу, она ушла».

- Если деепричастие является отделимой частью наречного обстоятельства, оно отделяется запятыми как перед, так и после него. Например: «Дережу карандашом, он быстро написал письмо».

2. Дефисы для выделения деепричастий. В некоторых случаях деепричастия могут быть выделены с помощью дефисов:

- Если деепричастие вводится в предложение словом «с помощью», то оно обязательно выделяется дефисами. Например: «С помощью опыта, он решил сложную задачу».

- Если деепричастие выделяется восклицательными знаками, то оно также отделяется дефисами. Например: «Мама, глядя в окно, вдруг закричала».

3. Отсутствие запятой перед неразделительным деепричастием. В случае, когда деепричастие является неразделительной частью предложения, перед ним не ставится запятая. Например: «Он спокойно ушел».

Это основные правила пунктуации, которые помогут правильно использовать деепричастия в предложениях и делать их более ясными и понятными.